働く人 にとって重要なオフィススペース。特にデザイナーの事務所は個性的なものが多く、見ているだけで楽しいもの。そんな中でも今回はオフィスとして設置した“場所”自体がユニークで面白い、スペインのデザインオフィスをご紹介致します。

小さなスペースですが、誰の目も気にしなくてすむような秘密基地を彷彿とさせるオフィス。下記に動画を載せていますので、制作された流れなどご覧下さい。

詳しくは以下

オフィスでの会議や打ち合わせ。個室であれば、話し声などはさほど気にならないと思いますが、ホールや広い空間の一角などで行われる場合、パーテーションを立てても声が漏れてきてしまうことが多いかもしれません。今回はそんなシーンで活躍する、防音と高い収納機能を備えたオフィス家具シリーズ「Pillow」を紹介したいと思います。

デザイン面でも、さらに機能面でも非常に充実した、シーンに合わせて形状を選択できる家具シリーズとなっています。

詳しくは以下

有名ブランドから切っても切り離せないのが偽物の存在。近年では非常に精巧に作られたものが出回るようになり、肉眼では偽物とわからないことも。今回ご紹介するのはそんな偽物に対抗するべく、作られたスマートフォンに接続して使用する小型カメラ「Entrupy」です。

人の目ではわからない細部までカメラでスキャンして判定することができる、ハイスペックなカメラです。製品を使用しているトレーラー映像がございますので、まずは動画をご覧ください。

詳しくは以下

(さらに…)

世界には様々な照明器具がありますが、今日紹介するのは無数の照明と中央に設置された月の模型で本物の月の満ち欠けを再現するテーブルライト「BETTER THAN WATCHING THE MOON IN 4K」です。

このライトは中央の月を中心に円形のLEDリングライトが回っていくことで本物の月を表現しています。

詳しくは以下

写真を利用したアートは世界中で多数公開されており、表現方法も非常にさまざま。時には思いがけない場所に配置されていたりと、見ている人を驚かせるような表現をしている作品も。そんな中今回紹介するのは、ブリキ缶の底に写真が転写されたアート作品です。

アリゾナで活動を行うフォトグラファー・David Emitt氏による、砂漠に捨てられたブリキ缶をキャンバスとして、写真作品が展開されています。

詳しくは以下

iPhoneやiPadの利便性は高く評価されていますが、操作をしていると着信や更新などの新着情報が画面から消えてしまい、返信やチェックを見落としてしまったという経験をしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな中今回は、iPhoneやiPadに届いた着信や更新情報が一目でわかる「my LED」を紹介したいと思います。

iPhoneのイヤホンジャックに差し込むだけで、光の色と点滅方法でさまざまな着信情報を教えてくれる画期的なアイテムとなっています。プロモーションムービーが公開されていましたので、まずは下記よりご覧ください。

ムービーは以下より

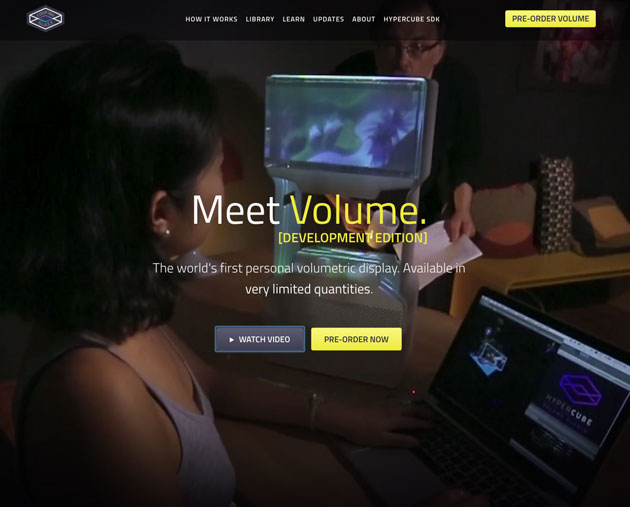

見えるといった描写を見たことがあるという方も多いと思います。現実世界ではまだまだその夢見た形までは追いついていませんが、様々な工夫を凝らし徐々に実現しつつあります。今日紹介するのは先進的な映像プロダクトの一つ、裸眼で見る3DDホログラムディスプレイ「Volume」です。

実際稼働しているシーンが描かれた動画が公開されていましたので、以下からご覧ください。

動画は以下から

Meet Volume from Looking Glass on Vimeo.

動画冒頭にはVRHMDや3Dグラスを脱ぎ捨てる描写があり、明らかにそれらとは違う立ち位置であることを示しています。仕組みとしては下部からプロジェクターで映像を分割して投影し、スクリーンが積層構造になっており、それぞれに照射する事で立体的に見せているようです。

こちらのプロダクトは個人向けに作られているとのことで、販売価格についてはDeveloperEditionになりますが、999ドルからとなっており、全く手が届かないものではない価格設定となっています。映像描画としてはまだまだな域ですがこれからが楽しみなプロダクトです。

Looking Glass Factory – The World's First Personal Volumetric Display – Looking Glass Factory

世界には、綺麗な水を常に確保することができない国がまだまだ存在しており、健康管理の面でも浄化された水の常備が望まれています。今回はそんなシーンに役立つ、どこでも手軽に水を濾過できる「DrinkPure」を紹介したいと思います。

チューリッヒ工科大学の学生・jeremy nussbaumer氏によるコンセプトアイデアで、ペットボトルなどの口につけて水を入れることで水を綺麗な状態に濾過することができます。プロモーション用ムービーが公開されていますので、まずは下記よりご覧ください。

ムービーは以下より

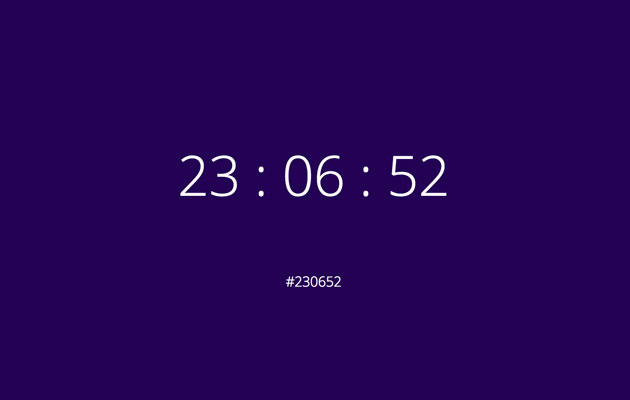

webサイト・デザイン制作などで利用する6色カラー。デザイナーとして活躍されている方にとっては非常に馴染み深いものだと思います。今回はそんな6色カラーをテーマにしたサイト「What colour is it?」を紹介したいと思います。

時刻のデジタル表示に合わせてカラーが変化する、非常にシンプルなしくみとコンセプトですが、思わずじっくりと眺めてしまう力を持ったサイトとなっています。

詳しくは以下

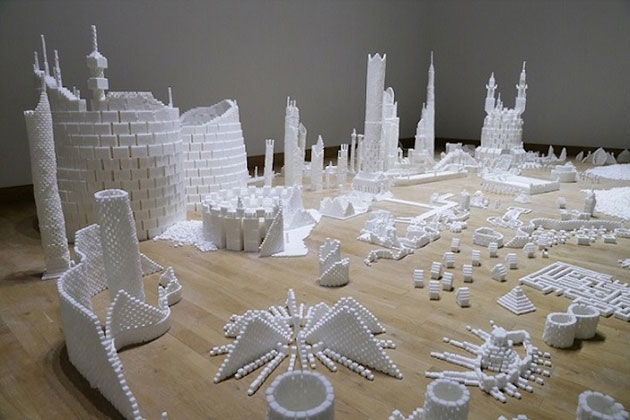

喫茶店やカフェなどでコーヒーや紅茶を飲む際、セットになって出される角砂糖。口に入れるものといったイメージしか思い浮かばないと思いますが、今回紹介するのは、角砂糖でミニチュアな街並みを築き上げた「SUGAR METROPOLIS」です。

Brendan Jamison氏とMark Revels氏が行っているプロジェクトで、真っ白な角砂糖を素材として使用し、さまざまな形のビルが立ち並ぶ街が制作されています。

詳しくは以下

子どもの頃よく遊んだ一輪車やスケートボード。バランス感覚が必要で、たいていの人は練習期間もそれなりに必要だったのではないでしょうか。ですが、今回ご紹介する時代の進化とともに新しく生まれたストリートマシン「Gauswheel」では少しの練習時間で乗りこなすことができ、販売してすぐに注目されています。

一見すると小型のバイクのようにも見える「Gauswheel」。ムービーを掲載していますので、まずは以下よりご覧ください。

詳しくは以下